Je continue ici ce que j'ai commencé là : l'évocation du texte d'Anne Koedt, Lesbianism and Feminism, qui date de 1971, dans lequel elle exprime certaines positions similaires à celles des Radicalesbians, et d'autres opposées.

Anne Koedt différencie clairement l'engagement dans un combat collectif (ce qu'elle qualifie de proprement politique), et le mode d'organisation de sa vie personnelle. Elle ne renie évidemment pas la revendication « le personnel est politique », mais met en garde contre ce qu'elle considère comme une mauvaise mobilisation de ce principe.

L'affirmation « le personnel est politique » fonctionne et doit fonctionner comme un outil d'émancipation. Elle a permis que des réalités comme « les rôles de sexe, la personnalité, l'organisation familiale, les tâches domestiques, la sexualité, le corps... », « qui jusqu'alors étai[ent] communément tenu[es] hors du politique », soient discutées, mises en questions, critiquées, et ce collectivement. « Il s'agit d'un travail d'historicisation et, partant, de politisation de l'espace privé, de l'intime, de l'individualité ; au sens où il réintroduit du politique, c'est-à-dire des rapports de pouvoir et donc du conflit, là où l'on s'en tenait aux normes naturelles ou morales, à la matière des corps, aux structures psychiques ou culturelles, aux choix individuels. » (Elsa Dorlin, Sexe, genre et sexualités, p.10).

Ce slogan qui prône la transformation du privé en politique n'a pas que des effets dans la sphère du savoir, mais aussi dans la conscience et la vie de chaque femme : « ce travail de conscientisation fait que le destin quotidien de chaque femme, la prétendue « condition féminine », est reconnue comme une expérience de l'oppression où je me reconnais moi-même comme « sujet de l'oppression ». En outre, le vécu singulier des femmes peut être re-signifié comme un vécu collectivement partagé : ce qui fonde doublement la possibilité même de la révolte, aux niveaux individuels et collectifs - « ce qui est résistible, n'est pas inévitable » (C. Delphy). » (ibid, pp.11-12)

Dépsychologiser et désindividualiser le vécu des femmes permet en particulier d'identifier et de lutter contre de multiples formes de violence. Ainsi voir dans le viol l'expression de la condition sociale et historique des femmes, du rapport politique entre les hommes et les femmes, et non plus un acte purement individuel, perpétré par un fou, un pervers ou un méchant, à l'encontre d'une femme qui-n'a-pas-eu-de-chance, donne des armes inédites pour lutter à la fois contre les actes de viol eux-mêmes et contre les séquelles des viols chez les victimes :

« Le 8 mars 1976, pour célébrer la Journée internationale de la femme, un « Tribunal international des crimes contre les femmes » se réunit à Bruxelles. […] Le problème du viol occupa dans les débats une place particulière. Les organisateurs de la conférence attirèrent l’attention sur ses implications politiques : « le viol apparaît clairement comme une tactique terroriste utilisée par certains hommes, qui sert à perpétuer le pouvoir de tous les hommes sur les femmes », concluait le rapport final. » (Histoire des femmes en Occident, tome 5 : XXe siècle, Yasmine Ergas, pp.689-690).

On peut considérer que la démarque engagée sur le blog Je vais bien, merci ! relève, elle aussi, de cette entreprise de désinvidualisation et déspychologisation, de transformation du vécu privé des femmes en réalité politique : ce que les femmes qui choisissent de recourir au droit d'avorter doivent affronter, la culpabilisation, l'humiliation, la maltraitance, la condition collective des femmes en rend compte, régie par des logiques sociales et des rapports de pouvoir. Éprouver la nature collective et politique de cette expérience donne des armes pour « aller bien », pour se libérer d'une part de l'oppression.

« Le personnel est politique », donc, est un slogan qui a été, est et doit rester un outil d'émancipation.

Il est néanmoins régulièrement dévoyé, écrit Anne Koedt, par des usages qui en font un outil de jugement, de sanction et finalement de contrôle de certaines femmes sur les autres : « We are all crawling out of feminity into a new sense of personhood. Only a woman herself may decide what her next step is going to be. » […] « Feminism is an offering, not a directive, and one therefore enters a woman's private life at her invitation only. »

Le mouvement féministe n'a pas vocation à délivrer des certificats de féminisme aux femmes, sur la base de l'examen de leur vie intime et de leur plus ou moins grande conformité à un certain nombre de critères, décrétés unilatéralement valoir comme « preuves » de leur engagement. Les vies des femmes ne sont pas la propriété politique du mouvement des femmes, écrit-t-elle. De tels jugements relèvent, ni plus ni moins, de stratégies de domination.

Une femme qui n'a jamais vécu ni désiré de relation lesbienne, par exemple, n'a donc pas moins le droit de s'affirmer féministe et de prendre la parole en tant que féministe qu'une femme qui s'identifie comme lesbienne. De même pour une femme mariée, de même pour une femme musulmane.

Et même, estime A. Koedt, une femme qui vit en couple lesbien peut se révéler moins féministe qu'une femme en couple hétérosexuel, car « a radical feminist is not just one who tries to live the good non-sexist life at home ; she is one who is workink politically in society to destroy the institutions of sexism. » Elle épingle, plus loin, « the false implication that to have no men in your personal life means you are therefore living the life of fighting for radical feminist change. »

Certes, « ne pas avoir d'homme dans sa vie privée » constitue pour une femme un acte de rébellion contre le système de genre, mais ne pas vouloir d'enfant ou vouloir devenir biochimiste le sont tout autant, note-t-elle. Et cela nous amène aux autres figures de la disparition de « la femme », aux autres « modes de sorties » (de la cage) évoquées par Pascale Molinier dans sa préface à Lauretis, ou par Bader dans son comm' ici.

Anne Koedt remarque qu'il y a d'autres raisons pour ne pas avoir couché ou vouloir coucher avec une femme que la haine de soi en tant que femme, même si elle reconnaît que ce motif est réel ; une femme peut, par exemple, vouloir tout simplement ne coucher avec personne (« a freedom women are granted even less often than the right to sleep with other women »). A l'inverse, désirer faire l'amour avec une femme n'est pas nécessairement le gage de l'absence d'une telle haine de soi : prendre l'hypothétique place de l'homme dans une relation lesbienne peut signifier symboliquement s'éloigner du rôle de femme et « baiser les femmes pour ne pas en être une ».

Elle note en outre que le mouvement politique gay et lesbien n'a pas toujours été, historiquement (et n'est toujours pas aujourd'hui), nécessairement radical, mais s'accommode très bien de positions réformistes qui le font ressembler à un mouvement pour les droits civiques : de telles mouvances ne peuvent rejoindre le féminisme véritable, qui doit viser, pour elle, la destruction du système de genre. Être lesbienne, décidément... ne suffit pas  .

.

Oui, reconnaît-elle, « se dire lesbienne » (pour reprendre le titre de Natacha Chetcuti), représente bel et bien une menace pour le système sexiste, mais ce n'est finalement qu'une part du combat pour le mettre à bas. Les actes individuels, quand bien même ils apparaissent comme une multitude d'actes de rébellion contre les rôles prescrits, restent, pour Anne Koedt, des moyens de s'accommoder de la vie dans une société sexiste, s'ils ne sont pas compris politiquement et pris comme enjeux et objets de luttes collectives.

En définitive, vivre féministement... ne suffit pas.

.

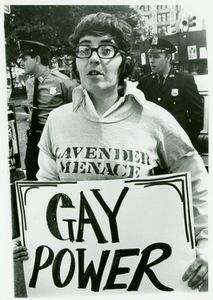

. Cet article traite des liens entre féminisme et lesbianisme, et plus particulièrement de la façon dont ces liens ont été théorisés par des figures de la seconde vague du féminisme états-unien. Les questions liées au corps et à la sexualité ont été au cœur des réflexions de la deuxième vague (à partir de la fin des années 1960) ; les féministes de la première vague (à partir de la fin du XIXe siècle) étaient elles bien plus préoccupées par l'égalité en droit des hommes et des femmes et la réforme des institutions.

Cet article traite des liens entre féminisme et lesbianisme, et plus particulièrement de la façon dont ces liens ont été théorisés par des figures de la seconde vague du féminisme états-unien. Les questions liées au corps et à la sexualité ont été au cœur des réflexions de la deuxième vague (à partir de la fin des années 1960) ; les féministes de la première vague (à partir de la fin du XIXe siècle) étaient elles bien plus préoccupées par l'égalité en droit des hommes et des femmes et la réforme des institutions. avec un homme, la femme lesbienne se définit en dehors de sa relation à un homme ou aux hommes (ce qui faisait dire à Wittig que

avec un homme, la femme lesbienne se définit en dehors de sa relation à un homme ou aux hommes (ce qui faisait dire à Wittig que