Cet exposé intervenait dans le cadre d'une journée d'étude organisée le 28 juin dernier à Paris VIII sur le thème « Sex sells, Blackness too ? Stylisation des rapports de domination dans la culture hip-hop ». (Une journée d'études quand même globalement super nulle.)

E. Dorlin commence par préciser que son exposé se concentrera sur le rap états-unien.

Le discours féministe français sur le hip-hop, tel qu'il apparaît médiatiquement, se présente principalement comme un discours de censure morale (comme l'ont encore illustré récemment les prises de position des Chiennes de garde et de la Meute sur l'utilisation du verbe « marietrintigner »).

Ce regard peut avoir tendance à nous interdire de réfléchir autrement à la culture hip-hop, comme lieu de renégociation des normes, y compris des normes de genre.

Parallèlement à cette posture d'un certain féminisme mainstream (qui se limite à énoncer que le hip-hop est sexiste, homophobe etc.) se développe ce que Dorlin appelle une posture « féministe underground hip-hop ».

Aux Etats-Unis, depuis 10 ou 15 ans, des féministes comme bell hooks ou Patricia Hill Collins ont élaboré une critique du sexisme propre à une partie du mouvement hip-hop, mais il s'agit d'une critique interne : elles ne rejettent ni même ne critiquent pas le hip-hop en soi – le mouvement hip-hop fait partie intégrante à leurs yeux du Black Power, et à ce titre retient toute leur attention.

Dorlin situe le point de vue d'où elle parle : « le point de vue théorique et pratique féministe d'où je parle est misogyne », et donc « certains discours qu'on peut dire misogynes peuvent me faire écho », des discours qui mettent en avant d'autres formes de féminité, plus violentes, plus sulfureuses, qui ont trait au sexe, à la violence et à la puissance d'agir. Ainsi, précise-t-elle, le terme « bitch » n'est pas pour elle, de son point de vue féministe propre, invalidant. [« Misogyne » pas au sens de « contre les femmes », mais « contre la féminité, les normes de féminité ».]

Elle expose à partir de là trois catégories de personnages, problématisées à partir des textes de certaines rappeuses états-uniennes ; elle note qu'elle a choisi ces artistes parmi le courant du rap dit hardcore (parmi des rappeuses, donc, « considérées comme pas gentilles »), et qu'au principe de sa sélection joue aussi un plaisir musical personnel.

Elle expose à partir de là trois catégories de personnages, problématisées à partir des textes de certaines rappeuses états-uniennes ; elle note qu'elle a choisi ces artistes parmi le courant du rap dit hardcore (parmi des rappeuses, donc, « considérées comme pas gentilles »), et qu'au principe de sa sélection joue aussi un plaisir musical personnel.

Ces catégories correspondent à des modes de subjectivation politique à l'intérieur du mouvement hip-hop : trois laboratoires où se sont élaborées, dans des performances, des normes de genre, de classe et de couleur relativement inédites, où le « je » et le « nous » s'énoncent sans que l'on puisse dire immédiatement s'ils recouvrent des positions sexistes ou non, subversives ou non.

Elsa Dorlin a ainsi distingué les performeuses ( 1 ) des dragkings ( 2 ) et des féministes (auto-identifiées comme telles) ( 3 ).

La plus paradigmatique de la catégorie des performeuses est Lil Kim. Son premier album, Hardcore, sort en 1996, avec le morceau Queen Bitch. Le terme « bitch » se voit politisé comme l'a été « nigger » avant lui (il faut voir là une figure d'antiparastase classique : se servir du terme infamant pour le retourner, susciter fierté, et la possibilité d'une logique collective) ; ce faisant elle construit, pour E.D., une véritable « politique de la chienne ». Lil Kim se qualifie elle-même de « female king ».

Menda François qui a écrit une thèse aux USA sur, en gros, les USA / le rap / les rappeuses / le féminisme, parle d'une identité androgyne, définie comme « rhétoriquement masculine, visiblement féminine ». A mettre en relation avec la « féminité mascarade » qu'évoque Joan Rivière au sujet des femmes qui occupent de hauts postes de pouvoir, et se voient contraintes d'afficher de forts gages de féminité en retour (talons hauts, maquillage, etc.) - tenues de « jouer la fille ».

E.D. lit dans les raps de Lil Kim une performance de genre et de sexualité kaléidoscopique, cad qui n'est pas dressée contre une norme (de genre, de classe, de couleur) mais qui s'adresse tout à la fois à plusieurs référentiels. A travers cette performance quelque chose de l'ordre d'une puissance d'agir s'exprime, dans un registre déjà là : celui de la masculinité (il s'agit de performer une virilité puissante, le sexe se présente comme un discours de revendication et de puissance de soi).

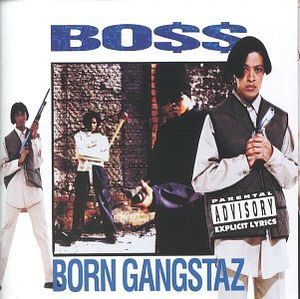

Dans la seconde catégorie, celle des Dragkings, Boss tient le haut du tableau (la rappeuse préférée d'E.D.

Dans la seconde catégorie, celle des Dragkings, Boss tient le haut du tableau (la rappeuse préférée d'E.D. ![]() ). Dans le champ français, on pourrait la comparer à Casey. Dans son album sorti en 1992, Born gangstaz, un morceau s'intitule Thelma & Louise, un autre Diary of a mad bitch. C'est un rap abrupt, très dur ; degré 0 de la lecture : on y voit une performance parfaite de la masculinité, degré 1 : une « masculinité dégenrée », cad non marquée par l'antagonisme femmes / hommes. ( ?

). Dans le champ français, on pourrait la comparer à Casey. Dans son album sorti en 1992, Born gangstaz, un morceau s'intitule Thelma & Louise, un autre Diary of a mad bitch. C'est un rap abrupt, très dur ; degré 0 de la lecture : on y voit une performance parfaite de la masculinité, degré 1 : une « masculinité dégenrée », cad non marquée par l'antagonisme femmes / hommes. ( ? ![]() là j'avoue que je suis un peu larguée.)

là j'avoue que je suis un peu larguée.)

Il faut aussi y voir une performance de classe et de race, avec un discours ultra subversif à l'égard de la société blanche. L'identité noire devient le point de vue critique sur la société actuelle. Le répertoire de l'hétérosexisme est la radicalisation d'une critique de la société bourgeoise (censée respecter l'égalité des sexes, à la Marie-Claire).

Une interview de Boss paraît dans un numéro de Wall Street Journal de 1994, dans lequel elle explique qu'elle n'est pas issue du ghetto mais de la petite classe moyenne. Suite à cette révélation elle se fait laminer, et exclure du label ; on l'accuse d'être une bourgeoise ce qui invalide son discours. Il est intéressant de constater que ce n'est pas son genre qui a été problématique dans sa carrière de rappeuse, mais bien sa classe.

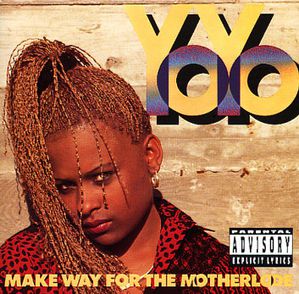

Troisième catégorie de subjectivation et d'auto-identification, enfin : celle des féministes, parmi lesquelles Elsa Dorlin classe Yo-Yo (sa deuxième rappeuse préférée ![]() ). Yo-Yo investit peu dans la performance de soi et beaucoup plus dans les textes et le flow – manifestant une technicité hors pair, rivalisant avec les meilleurs des meilleurs. Ces rappeuses se déclarant elles-mêmes explicitement féministes mettent en œuvre un véritable travail de terrain dans les quartiers auprès des filles et des jeunes filles, pour diffuser les savoirs sur la contraception, les pousser à aller à l'école, leur apprendre à se défendre et se battre, conforter leur estime d'elles-mêmes ; elles mènent également toute une réflexion autour de la notion de « sororité ».

). Yo-Yo investit peu dans la performance de soi et beaucoup plus dans les textes et le flow – manifestant une technicité hors pair, rivalisant avec les meilleurs des meilleurs. Ces rappeuses se déclarant elles-mêmes explicitement féministes mettent en œuvre un véritable travail de terrain dans les quartiers auprès des filles et des jeunes filles, pour diffuser les savoirs sur la contraception, les pousser à aller à l'école, leur apprendre à se défendre et se battre, conforter leur estime d'elles-mêmes ; elles mènent également toute une réflexion autour de la notion de « sororité ».

En conclusion, Dorlin évoque Frantz Fanon : dans les Damnés de la terre, il explique que ce par quoi nous avons été assujettis est aussi ce par quoi on essaie de s'émanciper ; ainsi les hommes noirs, infériorisés à travers leur émasculation et féminisation pendant l'esclavage, cherchent à reconquérir pouvoir et fierté par le biais de la virilité.

Fanon se montre très sceptique quant aux chances de réussite de cette stratégie, il rejoint en cela Audre Lordre qui écrit en 1980 « Les outils du maître ne détruiront pas la maison du maître ».

Voili voili.