L'intervention d'Elsa Dorlin se centre dans un premier temps sur l'un des concepts clé de la pensée d'Hélène Rouch : celui de membrane (déjà éclairé par une intervenante précédente, Simone Bateman).

Ce véritable modèle de pensée élaboré par la chercheuse figure, dans une tradition philosophique et psychanalytique, le soi dans son rapport au monde et à l'autre (la membrane est à la fois frontière, et lieu d'échange et de circulation). Elle devient pour H. Rouch un schème, c'est-à-dire un outil au travers duquel elle va penser d'autres objets, en particulier le corps, en rendant intelligible sa matérialité : le corps devient dans la pensée de Rouch une membrane, elle-même composée de multiples membranes.

Ce véritable modèle de pensée élaboré par la chercheuse figure, dans une tradition philosophique et psychanalytique, le soi dans son rapport au monde et à l'autre (la membrane est à la fois frontière, et lieu d'échange et de circulation). Elle devient pour H. Rouch un schème, c'est-à-dire un outil au travers duquel elle va penser d'autres objets, en particulier le corps, en rendant intelligible sa matérialité : le corps devient dans la pensée de Rouch une membrane, elle-même composée de multiples membranes.

Cet outil conceptuel neuf permet de penser la matérialité non plus comme donné intangible et immuable, mais comme plasticité à la fois organique et historique. On décèle également dans le discours scientifique de Rouch sur la membrane des métaphores de genre, et au-delà, des métaphores politiques au sens large.

La membrane fournit en effet un contre-modèle pour penser l'identité. Les sciences biologiques sont travaillées en leur cœur par des mythologies sexistes, racistes et nationalistes, qui appréhendent l'identité à partir d'un schème unique : celui qui fait de tout élément étranger un élément pathogène dont l'intrusion déclenche des mécanismes de défense. Rouch s'intéresse de façon toute particulière à ce qu'elle désigne comme « la membrane des membranes », le placenta, dont elle ne conçoit pas le fonctionnement comme une exception mais comme la règle : mis en présence d'un élément étranger (le fœtus), la membrane placenta réagit en déployant des mécanismes d'échange, de communication et d'hybridité, et non des mécanismes agressifs de défense.

Hélène Rouch fait ainsi de la politique en utilisant la biologie, avec les modèles et schèmes déduits de la recherche biologique.

E. Dorlin énumère ensuite différents modèles d'intelligibilité de la gestation, qui relèvent tous de l'idéologie en tant qu'ils sont des appréhensions genrées de phénomènes biologiques. (C'est là que je m'emmêle un peu les pinceaux : je n'ai pas saisi ce que signifiaient certains modèles - je vous livre ce que je peux...  .)

.)

1. le modèle parasitaire (le fœtus comme sangsue) : un modèle en lien direct avec la fatigue que suscite pour une femme le fait d'être enceinte – le bébé à l'intérieur lui pompe son sang, sa bouffe, son oxygène, et son énergie... ;

2. le modèle surnuméraire de la monstruosité : l'apparition du fœtus est lue comme une prolifération de cellules surnuméraires, un corps se développe à l'intérieur d'un autre ;

3. le modèle fusionnel symbolique (dans cette veine idéologique, il faudra trancher ce processus fusionnel par un ordre symbolique, une « naissance sociale ») : mon corps reste mon corps, quand bien même il en produit un autre – cet autre reste moi-même (ce discours devient stratégique dans l'opposition au discours pro-life : même gestant, c'est bien de mon corps dont il s'agit) ;

4. le modèle antagonique, qu'Hélène Rouch développe particulièrement : la différence des sexes (mâle / femelle) fonctionne comme un prisme par lequel on pense la différence gestationnelle, le soi est clairement différencié de l'autre (pô compris) ;

5. le modèle agonistique, à la fois dominant dans le discours scientifique et excessivement peu diffusé dans le discours profane : la gestation est pensée sur le modèle de l'agression ; le corps doit se défendre, mais en même temps réussir à neutraliser ses propres défenses, afin que l'autre se puisse se développer ;

6. le modèle post-moderne du trouble, très proche de la pensée d'Hélène Rouch, développé par Donna Haraway (connais pô) ;

7. le modèle de la greffe, de l'intrus, de l'étranger ;

8. et enfin le modèle placentaire (celui que promeut Hélène Rouch) : le seul modèle explicatif qui, pour elle, restaure la complexité de la matérialité génératrice du corps.

De cette typologie des modèles d'intelligibilité de la gestation, Elsa Dorlin tire deux constats.

Elle note en premier lieu la véritable prolifération de ces modèles, qui tranche avec la grande pauvreté des discours – comme si ces modèles de pensée tournaient à vide.

Elle souligne ensuite la contradiction manifeste entre le discours savant (dominé par le modèle de l'agression), et le discours profane, puisant d'emblée dans le registre moral et chantant béatement l'accueil du fœtus. Hélène Rouch considère que le discours savant gagnerait à se rapprocher du discours profane, en limitant ses références au schème « agression de l'autre / défense du soi ».

E. Dorlin estime, en miroir, qu'il serait féministement salutaire de produire un discours (profane) agonistique sur la gestation : on manque de discours sur le fait que la grossesse est un combat avec soi-même, des discours à même de restituer la négativité et la rage de l'expérience vécue de la gestation.

Cette «

Cette «

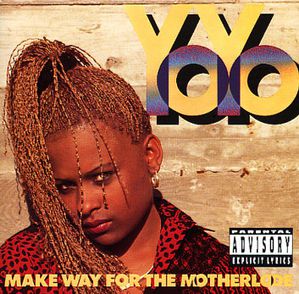

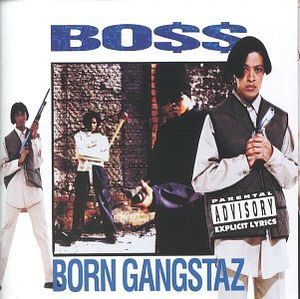

Elle expose à partir de là trois catégories de personnages, problématisées à partir des textes de certaines rappeuses états-uniennes ; elle note qu'elle a choisi ces artistes parmi le courant du rap dit hardcore (parmi des rappeuses, donc, « considérées comme pas gentilles »), et qu'au principe de sa sélection joue aussi un plaisir musical personnel.

Elle expose à partir de là trois catégories de personnages, problématisées à partir des textes de certaines rappeuses états-uniennes ; elle note qu'elle a choisi ces artistes parmi le courant du rap dit hardcore (parmi des rappeuses, donc, « considérées comme pas gentilles »), et qu'au principe de sa sélection joue aussi un plaisir musical personnel. Dans la seconde catégorie, celle des Dragkings,

Dans la seconde catégorie, celle des Dragkings,  A partir de la seconde moitié du XXe siècle apparaît un corpus de films qui mettent en scène des groupes de filles usant et jouissant de la violence. Il s'agit de films de série B brodant autour de la délinquance juvénile ; des jeunes filles s'arrogent les prérogatives de la masculinité, mais restent sous la coupe d'un groupe de garçons. Le premier de ces films,

A partir de la seconde moitié du XXe siècle apparaît un corpus de films qui mettent en scène des groupes de filles usant et jouissant de la violence. Il s'agit de films de série B brodant autour de la délinquance juvénile ; des jeunes filles s'arrogent les prérogatives de la masculinité, mais restent sous la coupe d'un groupe de garçons. Le premier de ces films,